市街化調整区域の土地を相続したり、購入を検討している方の中には、「本当に家が建てられるのか」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

実は、市街化調整区域ではたとえ宅地であっても、家を建てるには自治体の許可が必要です。

この記事では、市街化調整区域での家づくりに必要な条件や、土地購入時の注意点を分かりやすく解説します。

- 市街化調整区域の特徴を解説します。

- 市街化調整区域に家を建てる条件や注意点を解説します。

- 将来的な売買や建て替えのポイントをご紹介します。

市街化調整区域の宅地とは?

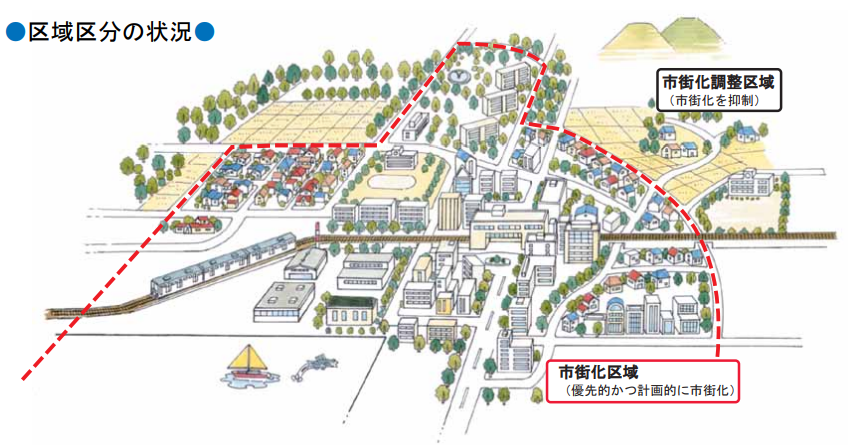

市街化調整区域は、農地や山林を守るため都市計画法で開発が抑制され、家を建てることが制限されている土地です。

10年以内に優先的に商業施設や住宅の開発が進められる市街化区域と比較して、家を建てるのが難しく、さまざまな条件をクリアしなければなりません。

市街化区域と市街化調整区域には次のような違いがあります。

| 市街化区域 | 市街化調整区域 | |

| 家が建てられるか | 原則として建築可能 | 原則として建築不可 |

| インフラ整備 | 上下水道・道路などが整っている | 未整備または不十分な場合がある |

| 土地の価格 | 高め | 安め |

| 税金(固定資産税・都市計画税) | 高め | 安め(都市計画税は非課税) |

| 建築の手続き | 比較的スムーズ | 許可申請など申請手続きが必要 |

| 住宅ローン審査 | 問題なく通りやすい | 条件や担保評価により審査が厳しい |

| 将来の資産価値 | 売却しやすく、資産価値も安定している | 買い手が限定され売却しづらい |

市街化調整区域のメリット、デメリットについてはこちらをご覧ください。

また、宅地とは本来、建物が建っている、あるいは建てられる土地のことを指しますが、市街化調整区域の宅地は、一般的な宅地とは事情が異なります。

たとえ宅地であっても新たに家を建てられない場合があります。

登記簿上の地目が「宅地」であっても、現在の土地の利用状況に応じた地目を確認しなければなりません。

家を建てられる可能性のある地目としては、宅地のほか、山林、原野、農地、雑種地が挙げられます。

ただし、それぞれに応じた許可手続きが必要になる場合があります。

「宅地」でも家を建てられるとは限らない

市街化調整区域では、宅地かどうかだけで家が建てられると判断してはいけません。

登記簿上の地目が「宅地」でも、必ずしも建てられるとは限らず、市町村や県の厳格な審査を受けなければなりません。

都市計画法や建築基準法の条件を満たして初めて「建築可能な宅地」となります。

ここでは、市街化調整区域に「家を建てられるケース」や「家を建てられる条件」を解説します。

市街化調整区域で家を建てられる3つのケース

市街化調整区域に家を建てられるケースは以下の通りです。

①既存宅地(線引き前宅地)に建てる場合

都市計画区域の線引き以前から宅地だった土地は、家を建てられる可能性があります。

また、一定期間、住居として使用された実績がある土地は、「既存宅地」扱いが認められる場合があります。

②地元住民向けの特例に該当する場合

地域に長く住む農家の子や親族が家を建てる場合、例えば親が所有する農地の一部に子どもが分家住宅を建てる場合などには認められる可能性があります。

ただし「地元居住要件」「親族関係」「農業継続意思」など厳しい条件をクリアしなければなりません。

③既存建物の建て替えの場合

すでに建物が建っている土地で、その用途が住宅である場合、同じ用途・規模での建て替えは認められる場合が多く、増築や用途変更の場合には別途許可が必要です。

宅地に家を建てるための条件とは?

市街化調整区域では、昔、家があった宅地だから建てられると思っていても、自治体の条例により、家が建てられないというケースもあります。

そのため、事前に家を建てられる条件を確認しておくことが重要です。

具体的な条件としては以下の通りです。

①都道府県や市町村からの「開発許可」または「建築許可」

・開発許可:一定規模以上の土地の造成や分譲、または宅地開発を行う際に必要となる許可。

地元住民の分家住宅などの条件を満たせば許可される可能性がある。

・建築許可:その土地での住宅建築を個別に認めてもらう手続き。

一般的には、開発許可を得た土地または、例外的に建築を認められる土地に対して発行される。

②周辺環境やインフラの整備状況

・接道義務:幅4m以上の道路に2m以上接している必要がある

・上下水道の有無:整備されていない場合、井戸や浄化槽の設置が必要

・電気・ガスの供給:郊外では、プロパンガスや自家発電を検討する必要がある

③地域の都市計画や条例に沿っていること

・都市計画:市街化区域・市街化調整区域の区分のほか、「用途地域」や「建ぺい率・容積率」など

・自治体ごとの条例・指導要綱:景観などに配慮し、自治体独自の開発指導要綱の運用に沿っている必要がある

自治体ごとの判断基準があり、それぞれの条件を確認し、土地購入を進めることが重要です。

市街化調整区域の宅地購入時の注意点

市街化調整区域の宅地を購入する際の注意点をご紹介します。

市区町村への事前相談、ハウスメーカーの活用について参考にしてください。

注意点1:市区町村への事前相談

市街化調整区域の宅地を有効に活用するには、市区町村に事前相談が欠かせません。

建築可否を確認してから土地購入や家づくり計画を進めてください。

自治体の事前相談で確認すべきポイントは以下の通りです。

・【用途地域の指定】:登記簿や都市計画図を確認し、その土地が市街化調整区域に該当するかを調べる。

・【線引き前宅地かどうか】:おおむね1970年ごろから宅地として存在していた土地かを確認する。

・【用途制限】:工場、農業用倉庫、住宅など建てられる建物の種類に制限があるため、土地の用途制限を確認する。

注意点2:ハウスメーカーに相談

ハウスメーカーに相談するメリットは、都市計画法や建築基準法の要件をクリアしているかなど、その土地に本当に家を建てられるのか調査してもらえることです。

地目が農地の場合には、農地転用が必要となり、自治体との事前相談や交渉が必要です。

自治体の都市計画課との協議や、申請のサポートまで受けられる場合もあります。

また、許可の条件に合わせて、家の間取りや配置を調整してもらえます。

ハウスメーカーなら、市街化調整区域の宅地活用のほか、インフラ整備や家の建築の予算までトータルで計画可能です。

将来的な売買・建て替えに関するポイント

市街化調整区域の宅地は、将来的な売買や建て替えについても考えておかなければなりません。

ここでは、流動性や不動産価値についてご紹介します。

市街化調整区域の家は売りにくい

市街化調整区域の宅地は、誰でも自由に買って家を建てられるわけではありません。

建築許可が得られる人でなければ購入できず、買い手が限られ流通性が低いのが現実です。

また、都市計画が見直されない限り、市街化区域に編入される可能性も低く、資産価値の高い土地ではありません。

住宅ローンを利用する場合でも、担保価値が低いとみなされ、審査が厳しくなったり、金利が高くなる可能性があります。

市街化調整区域の宅地は建て替えできない可能性がある

市街化調整区域の宅地では、「再建築可能物件」かどうかも重要なポイントです。

建て替えのためには、線引き前宅地や既存住宅など、一定の条件を満たしていることが必要だからです。

ただし、土地の用途や建物の規模、接道条件によっては再建築できないケースもあります。

土地を購入する際には、必ず自治体の都市計画課で再建築できる土地かを確認してください。

合わせて、開発許可の対象外であるか、建築許可だけで済むのかを確認しておきましょう。

まとめ|市街化調整区域の宅地は慎重に選ぼう

今回のコラムでは、市街化調整区域の宅地について解説しました。

市街化調整区域では、登記簿上「宅地」であっても、家が建てられないこともあります。

理想の土地を選ぶ際には、その土地の正確な見極めが重要です。

将来の暮らし方まで見据えた土地選びをしてください。

木の花ホームでは、長年の建築経験と豊富な技術を活かして、住みやすい家づくりをご提案しています。

栃木に根ざし、地域に密着した家づくりをしています。

マイホームをお考えでしたら、大工が支える木の花ホームにぜひ一度お気軽にご相談ください。